Blog zur Monografie über den Barockbaumeister Jakob Prandtauer

Im Blog gebe ich Einblick in das Leben und Werk Jakob Prandtauers. Darüber hinaus können Sie mir hier ein wenig bei meiner Arbeit über die Schulter schauen. Wenn Sie weiter nach unten scrollen finden Sie alle Artikel des Blogs. Alternativ können Sie auch in den einzelnen Blogrubriken suchen:

Würdigungspreis für Wissenschaft des Landes Niederösterreich

Inzwischen ist die zweite Auflage meiner Prandtauer-Monografie erschienen und je länger der Abschluss der Arbeiten an dem Buch zurückliegt, desto erstaunlicher finde auch ich es, was ich da auf die Beine gestellt habe.

Letztes Jahr um diese Zeit (wir haben heute den 31.12.2021) bin ich zusammen mit meiner Lektorin Doreen Westphal noch an den verschiedenen Registern gesessen, und zwar über mehrere Wochen. Verrückt!

Aber all die Mühe hat sich aber gelohnt. Das Buch ist nicht nur auf große Resonanz gestoßen (ruckzuck war die erste Auflage mit 900 Stück ausverkauft), sondern ich habe damit auch den "Würdigungspreis für Wissenschaft des Landes Niederösterreich" gewonnen.

Prandtauer: Architekt oder Baumeister?

Was genau war ist denn eigentlich die Berufsbezeichnung Jakob Prandtauers? In der Literatur wird er sowohl als „Architekt“ als auch als „Baumeister“ bezeichnet, wobei die beiden Begriffe oft als Synonyme verwendet werden.

Dies liegt wohl am mangelnden Bewusstsein darüber, dass es zwischen den beiden Berufsfeldern Unterschiede gibt, vielleicht auch an der Tatsache, dass eine scharfe Grenzziehung im 17. und 18. Jahrhundert oft nicht möglich ist. Im Falle von Prandtauer lässt sich aber klar sagen: Er war von der Profession her Baumeister. Diese Berufsbezeichnung und/oder den Zusatz „Maurermeister“ hat er auch regelmäßig seiner Unterschrift beigefügt (siehe Foto oben).

Prandtauers Reisen am 31. Dezember

Das Reisen in der Barockzeit war mit großen Anstrengungen verbunden – erst recht in der kalten Jahreszeit. Die Winter waren schneereich, die Temperaturen lagen regelmäßig deutlich unter null Grad. So könnte man meinen, der Baumeister Jakob Prandtauer (1660–1726) wäre spätestens ab November nur mehr in seinem Haus in St. Pölten vor dem warmen Ofen gesessen, um sich planend und zeichnend mit seinen Bauprojekten zu befassen und um schließlich ab dem Frühling wieder zu den verschiedenen Baustellen zu fahren. Die Quellen machen allerdings deutlich, dass er das ganze Jahr unterwegs war. In jüngeren Jahren ist er geritten, zumeist aber hat er ein Fuhrwerk oder die Postkutsche benutzt.

Es ist geschafft!

Am Freitag habe ich das Prandtauer-Manuskript an den Michael-Imhof-Verlag geschickt. Mehr

Mehr Infos finden Sie / findet ihr in dem kurzen Video, das ich spontan auf dem Weg zur Post live auf Facebook gestreamt und inzwischen auch auf YouTube hochgeladen habe.

Klicken Sie / klickt auf das Bild rechts, um es zu starten!

Ein neu aufgefundenes Buch aus der Bibliothek Jakob Prandtauers

Christine Oppitz

Der überlieferte Bestand an persönlichen Dokumenten aus dem Leben Jakob Prandtauers ist spärlich. Wertvoll sind demnach die Quellen, die unmittelbar mit dem Schaffen des Baumeisters in Zusammenhang stehen, wie eigenhändige Abrechnungen von Reisespesen, Kostenvoranschläge sowie die zahlreichen Pläne, die sich bis heute erhalten haben. Um die Kenntnis der Künstlerpersönlichkeit zu vertiefen, ist daher jede Ergänzung willkommen. In diesem Beitrag geht es um ein neu aufgefundenes Buch, das aus seinem Besitz stammt.

Jakob Prandtauer und die Malatesta-Medaille von Pisanello

Patrick Fiska und Huberta Weigl

Jakob Prandtauer wohnte in St. Pölten im Klosterviertel, also in jenem Teil der Stadt, der dem Augustiner-Chorherrenstift (heute: Bistumsgebäude) unterstand. Zeit seines Lebens war er seinem

Grundherren verbunden. Er arbeitete für das Stift, und sein Sohn Franz Joseph (1695–1741) war Mitglied des Konvents.

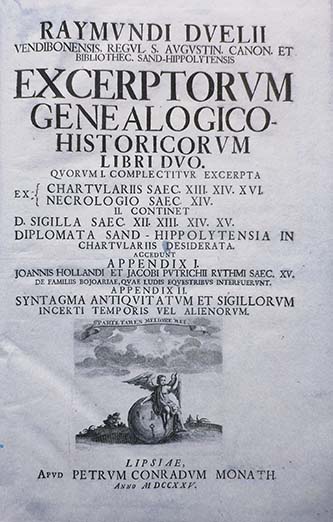

Von daher kannte Prandtauer zweifelsohne auch Raimund Duellius, der 1716 zum Priester geweiht wurde und viele Jahre Bibliothekar des Augustiner-Chorherrenstiftes war. Duellius beschäftigte sich mit der Ordensgeschichte, mit Fragen der Numismatik, der Genealogie, der Diplomatik sowie der Quellenkunde und publizierte auch dazu. 1725 veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel „Excerpa Genealogico-Historica“ – und ein von der Forschung bislang nicht beachteter Satz darin führt zu Prandtauer.

Herbst 2018: Ich habe das vorletzte Basislager erreicht!

Längst Zeit, dass ich mich wieder einmal melde. Den letzten Blogartikel mit dem aktuellen Arbeitsstand habe ich kurz vor Weihnachten geschrieben. Damals bin ich voll Tatendrang in die "Ferien"

gestartet, die ich für mein Buch nutzen wollte – und genutzt habe.

Die Aufgabe, die anstand, war das Schreiben der Bildlegenden. Wie das funktioniert hat, was danach passiert ist, was mich am Textfeedback beschäftigt hat und wo ich nun mit dem Projekt stehe, das

einer Mount-Everest-Besteigung ähnelt, all das erfahren Sie in diesem Blogartikel.

Die neue Dauerausstellung zu Jakob Prandtauer in Landeck

In unmittelbarer Nähe von Stanz in Tirol, dem Geburtsort Jakob Prandtauers, befindet sich Schloss Landeck. Vor Kurzem wurde dort eine neue Dauerausstellung über den Baumeister eröffnet, für die ich die Raumtexte schreiben durfte. Im Rahmen der Ausstellung ist auch ein Video zu sehen, das mit großem Aufwand produziert wurde und an dem ich ebenfalls mitwirken durfte.

Warum Jakob Prandtauer dem Stift Melk Geld geliehen hat

Auf den ersten Blick klingt es erstaunlich: Jakob Prandtauer hat dem Stift Melk zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt 5.500 Gulden geliehen, wofür ihm das Kloster 1726 fünf Prozent Zinsen,

also 275 Gulden pro Jahr, zahlte. In den Quellen heißt es dazu:

Den 11. Augusti [1726] seynd Herrn Jacob Prandtauers seel[ig] wegen vier Obligationes welche auf ihme gelauttet haben, die ainjährige Interesse davon zu 5 Procento bezalt

worden von 5500 fl (Capital) 275 fl* Interesse. (1)

* Die Abkürzung fl. steht für florins, also Gulden, das damalige Zahlungsmittel.

Weihnachten steht vor der Tür: Zeit für mein Buch!

Weihnachten 2017 steht vor der Tür und ich habe nun keine dringenden Projekte mehr für die Schreibwerkstatt zu erledigen, die ja mein berufliches Standbein ist. Freie Zeit bedeutet Zeit für das

Buchprojekt!

Was hat sich inzwischen getan? Was muss ich noch tun?

Alle Fremdleistungen sind finanziert

Die erfreulichste Nachricht: Ich habe weitere Sponsoren gewonnen: die Gemeinde Stanz in Tirol aus der Prandtauer stammt, Herrn Baumeister Zmeck, die Kulturabteilung des Landes Tirol, den Historischen Arbeitskreis St. Andrä an der Traisen und das Unternehmen Prantauer aus Zams (Tirol).

Ich habe nun das Geld für den Druckkostenzuschuss und die Finanzierung des zweistufigen Lektorats beisammen – vorausgesetzt, alle halten ihr Wort!

Der Nachlass der Prandtauer-Forscherin Leonore Pühringer-Zwanowetz

1926 hat Hugo Hantsch, Benediktiner, Historiker und Archivar des Stiftes Melk, die bislang erste und einzige Monografie über den Barockbaumeister Jakob Prandtauer veröffentlicht. Nur 100 Seiten stark ist sie nach wie vor eine wichtige Grundlage für jede Beschäftigung mit Prandtauer, obwohl sie sein Werk nur in Ausschnitten beleuchtet (damals wusste man noch viel weniger über den Baumeister) und teilweise auch inhaltlich überholt ist.

Nach Hugo Hantsch haben mehrere Forscher einen Anlauf unternommen eine umfassende Prandtauer-Monografie zu erarbeiten, darunter auch die Kunsthistorikerin Leonore Pühringer-Zwanowetz, die 1986 gestorben ist, ohne ihre Arbeit abschließen zu können.

Das Siegel Jakob Prandtauers

Ein Artikel in Zusammenarbeit mit Patrick Fiska

Es haben sich einige wenige Dokumente erhalten, die die Unterschrift und das Siegel Jakob Prandtauers tragen. Zu den frühesten Beispielen zählt der 1702 zwischen dem Abt Berthold Dietmayr und Prandtauer abgeschlossene Vertrag für den Neubau der Melker Stiftskirche. Wenn man sich mit dem Leben und Werk eines Barockkünstlers befasst, lohnt es sich auch, sein Siegel näher anzuschauen. Werfen wir im folgenden also einen Blick auf das Siegel Jakob Prandtauers.

Es geht um Wissenschaftskommunikation!

Ich blogge, ich verschicke einen Newsletter, ich mache klassische Pressearbeit usw. Warum das alles? Das macht ja schließlich viel Arbeit! In dem Video gehe ich auf drei Gründe ein, die sich verkürzt auf einen Nenner bringen lassen: Es geht um Wissenschaftskommunikation! Welche Instrumente ich im Detail für die Kommunikation nutze, erkläre ich weiter unten im Artikel.

Barock pur! Einblick in die Biografie Jakob Prandtauers (Musik: Johann Sebastian Bach. Cembalo: Chiara Massini)

In den letzten Wochen habe ich Blut und Wasser geschwitzt: Ich hatte mir nämlich in den Kopf gesetzt, die Biografie Jakob Prandtauers als Audio einzusprechen und dann noch Musik dazuzupacken.

Dabei gab es allerhand technische Hürden zu bewältigen, denn weder wollte mein neues Mikro, das Rode NT-USB, sofort so wie ich noch hat sich das Schnittprogramm so verhalten, wie ich mir das vorgestellt habe.

Nun ist es aber geschafft! Klicken Sie unten auf den Play-Button und erfahren Sie, wo Prandtauer geboren wurde, wie es ihn von St. Pölten nach Stanz verschlagen hat und vieles mehr! Am Cembalo hören Sie Chiara Massini, zu der Sie weiter unten noch mehr Infos finden.

Ach, und an einer Stelle habe ich mich versprochen: Prandtauer ist von Tirol nicht in den Westen, sondern in den Osten gezogen. Sehen Sie mir das Hopala bitte nach.

Jakob Prandtauer auf Reisen

Jakob Prandtauer deckt das gesamte Spektrum an Bauaufgaben ab, mit dem ein Baumeister in der Barockzeit beschäftigt sein konnte: Er errichtete Klöster, Pfarrkirchen, Pfarrhöfe, Schlösser,

Schüttkästen, Gartenpavillons, Bürgerhäuser und Kasernen. Angesichts der Fülle an Aufträgen, die Prandtauer erhielt, verwundert es nicht, dass er zeit seines Lebens viel auf Reisen war.

Wie aber ist Prandtauer gereist? Wie lange haben die Reisen damals gedauert? Wie oft ist er auf die Baustellen gefahren? Und: Welche Quellen geben uns heute überhaupt einen Einblick in seine Reisetätigkeit?

Hatte Jakob Prandtauer einen Zwillingsbruder?

In diesen Tagen jährt sich der Geburtstag Jakob Prandtauers zum 357. Mal – Anlass, eine rätselhafte Geschichte rund um seine Geburt hier im Blog aufzugreifen. Die Indizien deuten nämlich darauf hin, dass Prandtauer einen Zwillingsbruder hatte, worauf Peter Fidler 1985 erstmals hingewiesen hat (die genaue Literaturangabe finden Sie unten).

Die Aufzeichnungen des Augustiner-Chorherrn Aquilin Hacker (1701 bis 1764)

Der St. Pöltener Augustiner-Chorherr Aquilin Hacker war ein emsiger und überdies sehr belesener Mann, der mehrere Sprachen beherrschte. 19 großformatige Textbände, in denen sich auch einige Zeichnungen befinden, haben sich im Diözesanarchiv St. Pölten von ihm erhalten.

Horst Rainer Sekyra hat sich die Mühe gemacht, einen Teil dieser Bände zu transkribieren, aus dem Lateinischen zu übersetzen und in Buchform vorzustellen – ohne wissenschaftlichen Anspruch, daher auch ohne Fußnoten mit detaillierten Belegen.

Jakob Prandtauer als Brückenbaumeister

Kaum hatte sich Jakob Prandtauer 1692 in St. Pölten niedergelassen, lief das Geschäft auch schon an. Zu den ersten Aufträgen, die der Tiroler erhielt, zählte die Aufgabe, Brücken zu errichten.

Tod und Trauer waren ständige Begleiter ...

Im Augenblick sitze ich an der Biografie Jakob Prandtauers: Ich trage Bekanntes sowie Unbekanntes zusammen und überlege, was das für das Gesamtbild des Baumeisters bedeutet. Dabei

interessieren mich nicht nur kunsthistorisch relevante Daten und Fakten, sondern auch alle Hinweise, die den Menschen Prandtauer und sein Leben greifbar machen.

Als ich gestern die Geburts- und Sterbedaten seiner engsten Familienmitglieder zusammengestellt hatte, wurde mir klar: Tod und Trauer waren ein ständiger Begleiter im Leben Jakob Prandtauers

(1660–1726):

Als Prandtauer neun Jahre alt war, starb 1669 sein Vater. Seine Mutter starb 1698. Sieben Jahre später, 1705, starb Prandtauers Sohn Hans Jakob im Alter von nur sechs Jahren. 1720 starb seine Frau Maria Elisabeth Rennberger, mit der er insgesamt 28 Jahre verheiratet gewesen war.

Prandtauer erlebte zudem den Tod all seiner Geschwister, von denen zwei, Katharina und Margareth, im selben Jahr, 1719, starben. Insgesamt hatte der Baumeister elf Todesfälle in seinem engsten Familienkreis zu verkraften, bevor er selbst 1726 starb.

Buchhaltung zur Zeit Jakob Prandtauers: Einblick in ein Rechnungsbuch aus dem Stiftsarchiv Kremsmünster

Damals in meinem BWL-Studium habe ich mich mit dem Fach Buchhaltung ganz schön geplagt und hätte nie gedacht, dass mich Rechnungsbücher jemals faszinieren könnten. Meine Meinung habe ich aber

dann sehr bald geändert, und zwar als ich im Rahmen meines Studiums der Kunstgeschichte zum ersten Mal in ein Archiv gegangen bin.

Wer sich als KunsthistorikerIn auf Spurensuche in ein Archiv begibt, kommt in der Regel gar nicht umhin, Rechnungsbücher einzusehen. In denen wurden nämlich auch die Bauausgaben verzeichnet. Für das Prandtauer-Buch habe ich letztendlich unzählige solcher Rechnungsbücher gewälzt!

Da sich viele von Ihnen möglicherweise nicht vorstellen können, wie so ein Rechnungsbuch aus der Zeit Jakob Prandtauers aussieht und wie es aufgebaut ist, habe ich bei meinem Besuch des Stiftsarchivs Kremsmünster vor ein paar Wochen ein kurzes Video dazu gedreht. In dem Video werfe ich mit Ihnen auch einen Blick auf eine Eintragung, in der Jakob Prandtauer genannt wird (natürlich in Kurrentschrift). Sie werden sehen: Buchhaltung hat damals gar nicht viel anders funktioniert als heute!

Von Stanz in Tirol nach St. Pölten

Jakob Prandtauer wurde 1660 in Stanz in Tirol geboren, einem kleinen Dorf ca. achtzig Kilometer westlich von Innsbruck, zweihundert Meter oberhalb von Landeck.

Stift Garsten: Neue Ergebnisse zu Saal und Treppenhaus

1708 übernahm Jakob Prandtauer nach dem Tod Carlo Antonio Carlones die Bauleitung im Benediktinerstift Garsten. Prandtauer führte den bereits im 17. Jahrhundert begonnenen Neubau bis zu seinem

Tod im Jahr 1726 fort.

Zu den wesentlichen Leistungen Prandtauers in Garsten zählen die Vollendung des gegenüber der Stiftskirche liegenden Westtraktes und die Errichtung des Nordtraktes, der im rechten

Winkel daran anschließt.

Das Interesse dieses Artikels gilt dem Westtrakt, genau gesagt dem zum ehemaligen Garten gewandten Risalit (also, dem vorspringenden Bauteil) mit dem großen Saal und dem zum Hof orientierten Treppenhaus.

Nochmals auf Reisen ...

Anfang August bin ich ein letztes Mal "auf Tour" gegangen. Meine Ziele waren das ehemalige Stift Garsten (heute: Justizanstalt), wo ich die neuesten Baubefundungen im Bereich des

Treppenhauses ansehen und fotografieren wollte, und das Stift Kremsmünster, wo ich nochmals ins Archiv musste.

Da ich inzwischen ein iPhone besitze und sowieso schon lange in das Thema YouTube einsteigen wollte, habe ich die Chance genutzt und sowohl in Garsten als auch in St. Florian ein Video gedreht.

Beide können Sie hier sehen.

Warum Prandtauer vom Melker Abt Kakao und Vanille bekam

Das Benediktinerstift Melk gilt mit Recht als Haupt- und Lebenswerk Jakob Prandtauers. Von 1702 bis zu seinem Tod im Jahr 1726 war er mit der baulichen Erneuerung des Klosters befasst – in Anbetracht der Tatsache, dass Prandtauer 1702 noch am Anfang seiner Karriere stand, könnte man sagen: Melk hat ihn nahezu sein ganzes Baumeisterleben lang beschäftigt.

Regelmäßig reiste Prandtauer von St. Pölten zur Baustelle, um das Geschehen zu überwachen, um bei Bedarf neue Entwürfe anzufertigen sowie Kalkulationen zu erstellen und natürlich auch, um mit seinem Auftraggeber Abt Berthold Dietmayr (geb. 1670, amt. 1700–1739) zu sprechen. Der war bei Baubeginn 32 Jahre alt, also noch relativ jung, und zudem ehrgeizig.

Wie man einen Prandtauer-Bau erkennt und welche Rolle der Zufall manchmal spielt ...

Wenn Sie sich mit einem Reiseführer ausgestattet Kirchen, Klöster und Paläste der Barockzeit anschauen, werden Sie in Ihrem Handbuch nicht nur Hinweise zur Baugeschichte, sondern meist auch den Namen des Architekten lesen. Woher aber weiß man eigentlich, wer die einzelnen Bauten entworfen hat?

Von Saufereien und blauen Montagen

Nicht immer ging es in der Barockzeit auf den Baustellen so zu, wie sich der Auftraggeber das wünschte: Es wurde gesoffen und Handwerker erschienen nicht zur Arbeit. Einen Einblick in diese Misstände, mit denen sich ein Bauherr herumschlagen musste, geben die Kalendernotizen des Propstes Hieronymus Übelbacher (reg. 1710–1740), unter dem das Stift Dürnstein sein heutiges Aussehen erhielt.

"Kosmos Barock": Eine neue Publikation zur Stiftskirche von Melk

Die ab 1702 errichtete Benediktinerstiftskirche von Melk zählt zu den Hauptwerken Jakob Prandtauers und ist eine der bedeutendsten Barockkirchen Mitteleuropas. Darüber hinaus gilt sie als barockes „Gesamtkunstwerk“, denn Architektur, Plastik und Malerei sind engstens aufeinander abgestimmt. Besucher, die die Kirche zum ersten Mal betreten, sind von der Fülle und Pracht überwältigt: Sie halten zunächst einmal inne, lassen den Blick schweifen und betrachten dann die Deckenfresken.

Den wenigsten gelingt dabei allerdings der Schritt vom Staunen zum Verständnis. Was sich ihnen in der Stiftskirche darbietet, was Fresken, Ölbilder und Altäre mitteilen wollen, erschließt sich ihnen kaum.

Die Kalendernotizen des Dürnsteiner Propstes Hieronymus Übelbacher

Von 1710 bis 1740 stand Hieronymus Übelbacher dem Augustiner-Chorherrenstift Dürnstein als Propst vor. In dieser Zeit wandelte sich das Aussehen des Klosters grundlegend: Durch einen Umbau wurde

aus der Anlage des 14. bis 17. Jahrhunderts ein moderner und durchaus repräsentativer Komplex. Zum Umbau haben sich

keine Pläne und nur wenige schriftliche Quellen erhalten. Die wichtigste Quelle stellen die Schreibkalender Propst Hieronymus Übelbachers dar, die nun, dank Helga Penz, in edierter Form

vorliegen.

Der mächtige Schüttkasten von Primmersdorf und seine Geschichte

Als Allrounder hat Jakob Prandtauer auch Schüttkästen errichtet, der schönste ist sicherlich der Schüttkasten in Primmersdorf (Niederösterreich). Was aber ist ein "Schüttkasten" und was weiß man über den Bau? Ein „Schüttkasten“ ist ein rechteckiger, mehrgeschoßiger Bau, der früher der Lagerung von Getreide diente. Das Getreide wurde nach der Ernte auf trockenen Böden in hölzernen Kästen aufgeschüttet. Schüttkästen wurden gemauert und anschließend verputzt. Um sie vor Feuer zu schützen, errichtete man sie in der Regel etwas abseits der übrigen Gebäude. Zudem sollte möglichst wenig Licht in den Raum dringen, daher waren die Fenster klein.

Der Gartenpavillon von Haitzendorf

In den Jahren 1694–1700 gestaltete Jakob Prandtauer im Auftrag des Augustiner-Chorherrenstiftes Herzogenburg den Pfarrhof in Haitzendorf (Niederösterreich) um. 1708 oder etwas später hat er hier auch noch einen Gartenpavillon

errichtet. Der von einem Mansarddach abgeschlossene Bau ruht auf einem niedrigen Sockel (Kellergeschoss) und umfasst an

der Längsseite drei, an der Schmalseite lediglich eine Fensterachse.

Der Vertrag zwischen dem Stift Melk und Jakob Prandtauer

Am 6. April 1702 schloss Berthold Dietmayr, der Abt des Stiftes Melk, mit dem ehrenvesten und kunstraichen Herrn Jacob Prandtauer, haußsässig zu St. Pölten, als Baumaistern den Contract für die Abbrechung und Aufbauung der Closter Kirchen" ab. Damit waren die Weichen für den Neubau der Stiftskirche von Melk, ein Hauptwerk des österreichischen Baock, gestellt. Verträge mit Baumeistern aus der Barockzeit sind eine interessante Quelle, haben sich aber nur selten erhalten. Es lohnt daher einen näheren Blick auf den Vertrag zwischen Abt Berthold und Prandtauer zu werfen.

Der Klosterneubau von Herzogenburg – Ein "Bau des Schweißes"

Der Neubau des Stiftes Herzogenburg war nicht nur für Prandtauer, sondern auch für Propst Wilhelm

Schmerling (reg. 1709–1721) eine große Herausforderung. Als Auftraggeber hatte er alle wesentlichen Entscheidungen zu treffen und beträchtliche

finanzielle Mittel Jahr für Jahr bereitzustellen.

Wie in Dürnstein aus einer Kirche ein Getreidespeicher wurde

Waren Sie schon einmal in Dürnstein in der Wachau? Wenn ja, haben Sie sicherlich das ehemalige Augustiner-Chorherrenstift mit seinem blauen Turm besichtigt. Die alte Klarissenklosterkirche, die nur wenige Schritte entfernt liegt und ursprünglich dem Stift gehört hat, haben Sie wahrscheinlich nicht beachtet. Das ist nicht erstaunlich, denn der mächtige Bau wirkt ziemlich spröde. Er gehört nicht zu den klassischen Sehenswürdigkeiten der Stadt, hat aber eine spannende Geschichte!

Schloss Wolfpassing bei Scheibbs: Ein Prandtauer-Bau sucht einen neuen Eigentümer

Es kommt nicht oft vor, dass ein Bau Jakob Prandtauers zum Verkauf steht. Momentan ist das Schloss Wolfpassing bei Scheibbs (Niederösterreich) zum Preis von mindestens 1,77 Millionen Euro

erhältlich.

Der Komplex gehört zu den bislang kaum bekannten Werken Jakob Prandtauers. 1694 kam Prandtauer vermutlich erstmals in Kontakt mit Johann Gottfried Freiherr von Geymann, dem damaligen

Eigentümer von Schloss Wolfpassing. Wenig später wurde Prandtauer wohl mit dem Umbau der Anlage betraut.

Paul Troger im Stift Altenburg – Einblicke in das Leben und Werk des österreichischen Barockmalers

Während Jakob Prandtauer zu den bedeutendsten Baumeistern des österreichischen Barock zählt, gehört Paul Troger zu den Großen auf dem Gebiet der österreichischen Malerei dieser Epoche. Am 20. Juli 1762, also vor 250 Jahren, starb der Maler. Ausstellungen in den Stiften Altenburg, Göttweig und Zwettl sowie im Diözesanmuseum St. Pölten würdigen 2012 sein Werk. Ich selbst war eben erst in Altenburg, um mir die dortige Ausstellung in Begleitung des Kurators Andreas Gamerith anzuschauen.

Das liebe Geld: Wie viel hat Jakob Prandtauer verdient? (Teil 2)

1702 übernahm Jakob Prandtauer den Neubau der Stiftskirche von Melk. 1708, also sechs Jahre später wurde er mit dem Neubau des Stiftes St. Florian betraut. Anders als in Melk musste er hier in ein bereits laufendes Projekt einsteigen: Der Baumeister Carlo Antonio Carlone war gestorben und Prandtauer sollte den Bau des Klosters fortführen. Auch in St. Florian hat sich der Vertrag erhalten. Das Dokument ist sehr aufschlussreich. Während Prandtauer in Melk zwölfmal pro Jahr die Baustelle aufsuchen sollte, wurde er in St. Florian nur zu vier Baustellenbesuchen pro Jahr verpflichtet.

Das liebe Geld: Wie viel hat Jakob Prandtauer verdient? (Teil 1)

Von 1702 bis zu seinem Tod 1726 war Jakob Prandtauer fix angestellter Baumeister des Stiftes Melk. Pro Jahr erhielt er für seine Arbeit 300 Gulden. Nun fragen Sie sich vielleicht: War das viel oder wenig? Man kann Gulden nicht in Euro umrechnen, aber man kann Vergleiche ziehen. Der Architekt Johann Lucas von Hildebrandt bekam in Göttweig 600 Gulden pro Jahr, also wesentlich mehr. Ein einfacher Handwerker verdiente durchschnittlich 80 Gulden pro Jahr, als wesentlich weniger als Prandtauer.

Modelle: Im Kleinen ausprobiert

Modelle sind für Architekten ein wichtiges Hilfsmittel im Planungsprozess. Sie ermöglichen es, den geplanten Bau im Kleinen dreidimensional darzustellen. Anhand des Modells können Architekt und Bauherr ein Projekt genau beurteilen und ihre Entscheidungen treffen. Auch in der Barockzeit gab es Modelle, die sich jedoch nur selten erhalten haben. Meist wissen wir nur aus den schriftlichen Quellen von ihrer Existenz.

Kasernen: Wohnraum für Soldaten und Pferde

Es ist wenig bekannt, dass der Klosterspezialist Jakob Prandtauer auch Kasernen gebaut hat bzw. dass es überhaupt schon in der Barockzeit Kasernen gab. Die ganze Geschichte begann 1721. In diesem Jahr beschlossen die Niederösterreichischen Stände, mehrere Kasernen zu errichten. Das anspruchsvolle Projekt legten sie in die Hände von Jakob Prandtauer und Christian Alexander Oedtl.